开篇

最近对设计很感兴趣,看完了原研哉写的《设计中的设计》(デザインのデザイン)。这本书更像是一本设计哲学的散文集,深入探讨了设计的本质、意义和未来方向。比起“如何设计”(How to Design),“如何思考设计”(How to Think About Design)才是现代设计需要思考的问题。

也许未来就在前面,但当我们转身,一样会看见悠久的历史为我们积累了雄厚的资源。只有能够在这两者之间从容穿行,才能够真正具有创造力。

设计的本质

所谓设计,就是通过创造与交流来认识我们生活在其中的世界。好的认识和发现,会让我们感到喜悦和骄傲。设计来源于生活,并应用于生活。

读完书的这一章节,并没有找到具体的答案。原研哉通过“设计”的发展历史,日本、欧洲与美国之间设计的差异,来试图回答这个问题。

我们可以看到前人在反复考虑着的一个问题如果设计师能对整体环境造成影响,那么设计教育到底应该采用何种思想和知识体系?在反复思量中,从包豪斯到乌尔姆,这个问题不断地被提出,也不断地被给出答案,设计概念也由此得到了深化。

日本、美国、欧洲,由于各自历史背景的不同,经济发展的轨迹不同,因此,设计在社会中所产生的机能也很不一样。但有一点是相同的:二十世纪后半叶,它们的主要动力来源都是“经济”。

工业设计、程序设计、建筑设计、经济方案设计、平面设计、城市管理设计……它们的共同点是什么?从这个角度看,我可以粗略的下一个结论:设计就是将现有的資源,高效且优雅的组合在一起,使某个系统兼顾实用与美观。以程序设计为例,现在用AI的屎山代码写一个软件是很轻松的;如何将算法优化,用更小的开销实现同样的性能,这个过程就是设计的内涵。

设计与艺术

在探讨设计的时候,很容易会想到一个问题:设计和艺术有什么区别,或者说有什么联系?

艺术是艺术家在面对社会时的意志表达,其发生的根本立足点是作为个体的个人。因此,只有艺术家本人,才能够掌握其艺术发生的根源。这就是艺术的孤傲与直率之处。当然,对于一件艺术作品,可以有相当多的诠释。饶有兴味地解释、鉴赏或是评论,甚至是将其汇集在一起,作为智慧性的资源加以利用,都是与艺术家以外的第三者进行艺术交流的方法。

而设计基本上没有自我表现的动机,其落脚点更侧重于社会。解决社会上多数人共同面临的问题,是设计的本质。在问题解决过程——也是设计过程中产生的那种人类能够共同感受到的价值观或精神,以及由此引发的感动,这就是设计最有魅力的地方。

书中这个观点,我认为还有可以补充之处。设计是一种结合了实用价值的艺术,为什么这么说呢,举个简单的例子:一幅油画,很难去说它有什么实用价值(艺术在大多数情况下都是脱离实际的),但油画称之为“艺术”,而非“设计”;这幅油画如何摆放,如何在展馆中布局,这个就是设计需要干的事情,所以两者之间的本质区别就在于是否需要考虑现实价值。

“好”的设计

在我看来,设计的好坏是相对的,不能从单一的角度来评判某个设计。原研哉深受日本传统美学,特别是“侘寂”和“空”的影响,认为最好的设计是简约和留白。

无印良品注重呈现产品的质地,包装力求简单朴素,使用环保的无漂白纸张做商品袋。这些明确的概念,让无印良品的商品给人们带来一种新鲜而且纯粹的感觉。例如畅销多时的“碎香菇”。通常人们都觉得香菇这种产品应该形态完整,但无印良品认为,反正人们料理时要把香菇切碎,所以即使形状不那么完整,在实用性能上与所谓的“好”香菇是一样的。基于这种认识上的转变,碎香菇成了畅销商品。

我对无印良品的概念提案,用一句话说,就是“虚无”(EMPTINESS)广告本身并没有明确的商品信息,而是呈现出一个看似空无一物,却能容纳百川的容器。所谓传达,并不是单向度的发出信息。首先应该明确广告要传达给大众一个什么样的概念,然后再用清晰、易解的方式传达给大众。

但是,不是所有的信息传达都必须遵循这一准则。有时候,可以用空无一物的容器取代信息本身,为受众留出想象的空间,它们所给出的意义填充和容器共同完成信息传达。

如此来看,一个适用性强的设计应该是简约的。这里我想有一个简单的论述,来阐明“简洁”和简约”之间的差异和联系。简洁是“少”,无论是外表还是内在,都是纯粹的少;简约只是外表上的少,实則有丰富的内容。举个具体的例子:一间屋子里只有几个柜子,柜子是空的,这是简洁;如果每个柜子里还分门别类的装满了对应的物品,那么这就是简约。所以我认为,简约的事物都是简洁的,但并非所有简洁的事物都达到了简约的境界,简洁是简约的表面特征,而简约是简洁的深层哲学。简洁是一种方法(如何表达),简约是一种主义(为何这样表达) 。

在这个信息爆炸的时代,留白已经成为了设计中的一股清流。如果一个设计不会一味的追求信息表达,用各种信息填满自身,大胆的在一些地方留白,真正去突出想要表达的核心内容,那么这就是一个好的设计。

媒体设计

当我们冷静地做一下分析,就会发现纸这种材料作为信息传播的媒介一直担负着非常重要的责任。特别是在信息的流动速度越来越快的今天,纸作为一种材料的同时也是一个“无意识的平面”,不管是用钢笔写信,还是用打印机输出一幅图画,都必须先有一张白色平面的纸。面对这种拥有合理比例的白色画面,我们首先必须舍弃它的物质性,单纯把它当做一个搬运图画和文字的媒介来认识。作为中国四大发明之一,纸被授予这种荣誉,是因为它作为一种天然媒介能够传递信息的功能性,而不是其物质性。所以,当身边已经满是电脑屏幕的时候,人们并不是首选考虑到纸作为素材的性质和魅力,而是脱口说出“无纸作业”这个词。

书籍作为信息的一种载体,确实已经有点过时了:又重又厚,而且容易变脏,也容易被风化。如果用数字媒体存储的话,一本书的内容只需要小小一块记忆卡就可以做到。但是,信息并不仅仅需要被大量地保存和高速的移动。我们需要冷静地观察、思考信息与个人之间的关系,以此来研究信息。以这个标准来评价书籍,用有着合适的重量与厚度,并且手感良好的材料来做信息的表现载体,显然要比储存在一块记忆卡中的信息表现方式更能给人带来良好的使用感和满足感。

我认为现在书籍作为媒体仍然是有效的,这种效果并不像社会大众所认为的那样有所减退。您现在拿在手中的这本书也正如此。我把自己脑中冒出来的一点一点的想放在容易看到的场所。当然,也可以选择其他的方法,比如存在网上或者CD中,但我选择书籍这种媒体。因为我想把这些信息用印刷在纸上的文字形式让读者体味,有了重量才会有手感。我想以物质的形式来传递信息。我希望读者即便是在电车上,也能够从手提包中取出这本书随便翻上几页,希望这本书经过很长时间以后,能够因为风化而变成古董。作为设计师,就是要赋予读者手中的这本书以最好的感觉,在酿造这种良好的感觉上下工夫;不是把信息单纯看做从左向右移动的物体,而是要以珍惜信息的态度来理解书籍的魅力。

我并不是一味地钟情于书籍这种媒体,对电子媒体我并不讨厌,我和现代信息早已结下了不解之缘,如果没有电子邮件,我的工作会面临很多的困难。所以,我并不是无意识地使用纸,而是在有清晰、明确认识的情况下才使用纸张。正因为电子媒体的兴盛,纸才能够恢复它原本作为“素材”所具有的魅力。

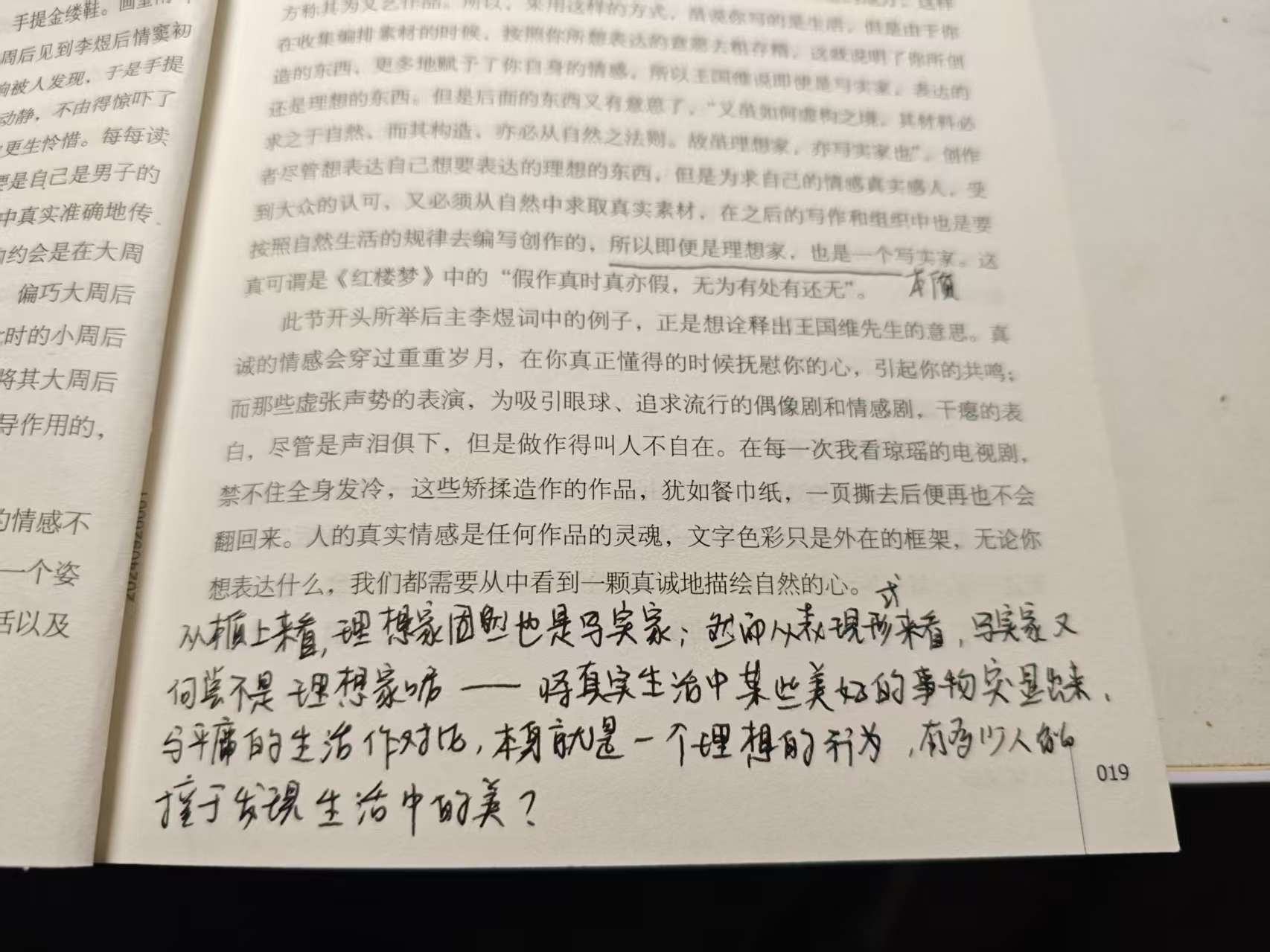

我很喜欢阅读纸质的书籍,在这点上与原研哉能产生强烈的共鸣。除了拿在手上的感觉、翻页的感觉、纸那种粗糙的质地和油墨的气息外,对我来说纸质书籍最重要的是能写,能很轻松的把自己读到某一段时的所思所想,与原文写在一起。人的思想无时无刻都在变化着,可能下一次翻阅某段文字,就会有不同的感想,所以我觉得把自己当时的感想马上记录在原文旁边,也是阅读中很重要的一部分。

哎,要是没那么多乱七八糟的事情,有时间一直给我看书就好了。有没有那种只需要看书的工作?

其他文摘

我们可以看到前人在反复考虑着的一个问题如果设计师能对整体环境造成影响,那么设计教育到底应该采用何种思想和知识体系?在反复思量中,从包豪斯到乌尔姆,这个问题不断地被提出,也不断地被给出答案,设计概念也由此得到了深化。

电脑技术能带来的财富是如此诱人,每个人都想比别人领先一步得到。这种急迫反倒使人们只顾赶路,来不及细细品味电脑技术本身的丰富内涵。这样匆忙,难免脚步踉跄。我们身处的世界,就这样变得不安定起来。

技术的发展已经远远超出了我们作为个体对知识的把捤能力,一眼望不到尽头。但现在的思想和教育却依然在想着如何追赶上技术的步伐,这是很不妥当的一件事情。

我觉得这是一个值得尊重的意见。如果要将某一种素材当成优秀的素材,第一步就是要把这种素材的特性无限纯化。对于雕塑而言,黏土是隐藏着无限可能性的素材,但这种可能性的实现是与黏土作为雕塑素材的纯粹分不开的。如果黏土中藏着钉子或金属片的话,人们就不能随心所欲地塑造它。我们能满手是血地和泥吗?很难想象在这种情况下生产出来的东西能给我们的生活带来富足。

设计不是隶属于媒体,相反,它的作用在于探询媒体的本质。媒体的情况越是错综复杂,设计的价值也就更为清楚明了。

这样的构想,正是所谓现代主义的基本要义。经由这些制作合理的物品,来探索人类精神中普遍性的平衡或协调,就是广义上的设计思考。换而言之,所谓设计,就是将人类生活或生存的意义,通过制作的过程予以解释。

日本住宅的建筑水准实在不高,人们参观样品间时往往会感到失望。先不说外观,那些规格化的隔间、不够讲究的采光、看起来很廉价的地板、墙壁和天花板、门板上累赘不堪的装饰、样式烦琐的门把……都令人提不起精神。日本人对于住宅并非没有期待。这是一个属于自己的居所,是他们努力工作、背负着庞大贷款才买下的家。这是一个被实现了的梦想。但是,与日本人这种强烈的消费欲望相比,住宅所表现出来的审美意识低劣到令人感到悲哀的地步。日本人通常会把住宅品质的恶劣归结于地价太高等因素。但事实并非如此。真实的原因在于日本人对住宅空间的审美意识不成熟,消费欲望的水准太低。

近代的口本人一直没有形成一种理想的住宅范式。明治时期引进了西式住宅,但住宅并不像衣服那么简单,尤其是在平民阶层更是如此。如何融合和式与西式的住宅风格,到现在也是一个没有得到解决的问题。一般人的住宅意识,无非是来自于房地产商在报纸里夹的广告单。看到“两室一厅”或“三室一厅”等名词,就可以知道这是两间房间加客厅或是三间房间加起居室兼餐厅。房间的大小以榻榻米的数量来计。依据地板材料的不同,又可分为西式房间与和式房间。因此,在房地产销售中,经常会有“两室一厅附停车场,一间为和室”等说法。这种广告单造成的影响,就是让人们的消费欲望渐渐被其掌控。“两室一厅”是建筑家西山卯三在关东大地震之后苦心研究出的一种对日本人来说比较标准、合理的生活空间。这个单词现在竟然成了描述日本住宅空间的单位记号。也许对房地产商来说非常便利,但这种做法压低了大众阶层对住宅空间的欲望水准,是一种失败的消费引导。

Comments